美国 NASA 研究团队爆出一则惊掉下巴的发现:咱们中国的三峡大坝工程,竟然让地球的自转轴发生了位移,使得地球极点位置移动了 2 公分!

这消息一传出,瞬间像一颗重磅炸弹,在世界各地掀起惊涛骇浪,网友们议论纷纷,各种猜测甚嚣尘上。

地球,这颗我们赖以生存的蓝色星球,一直稳稳地在宇宙中旋转着。如今,却仿佛被一只无形的大手轻轻推了一把,打了个趔趄,哪怕只是极其微小的 2 公分移动,也足够让全世界的目光聚焦于此。

这背后究竟隐藏着怎样的奥秘?三峡大坝,这座被誉为 “世界之最” 的水利工程,又为何会跟地球的自转变动扯上关系?别着急,接下来就让我们一深入探寻。

咱们先来详细了解下 NASA 这个 “爆料者”。NASA,那可是美国联邦政府麾下大名鼎鼎的行政机构,在太空探索领域堪称 “执牛耳者”。它一直致力于民用太空计划的推进,航空、太空科学研究更是它的拿手好戏,那些神秘莫测的不明航空现象(UAP),也就是咱们常说的不明飞行物(UFO),也是它的重点研究对象之一。这次,它将目光聚焦到了咱们中国的三峡大坝上。

据 NASA 研究团队宣称,他们运用了一系列高精尖技术手段来监测地球自转轴的变动。通过精密的地球物理模型,结合卫星数据的持续追踪,就如同给地球装上了一个无比敏锐的 “脉搏监测仪”,捕捉到了极其细微的变化。而数据显示,三峡大坝工程建成蓄水后,地球极点位置向外移动了约 2 公分。

这 2 公分听起来微不足道,可放在浩瀚宇宙、广袤地球的大尺度下,却如同在精密天平上轻放了一根羽毛,足以引发一系列微妙连锁反应。要知道,地球的运转就像一场宏大而精妙的宇宙之舞,任何微小的 “舞步错乱” 都可能牵一发而动全身。

这地球极点位置一移动,看似微小,实则宛如在地球这架精密的 “宇宙天平” 上轻轻放下了一颗失衡的砝码,后续引发的连锁反应,足以让全球气候陷入一片混乱。

四季更替,本是大自然最和谐的韵律,可极点位移后,就像指挥家乱了节拍,全球气候系统瞬间 “失聪”。原本该温暖如春的地方,可能被冷空气突袭,倒春寒频繁来袭,花朵凋零、庄稼受灾;而在夏季,酷热难耐的区域可能暴雨成灾,洪水泛滥,城市内涝严重,居民生命财产遭受重创。

以农业为例,农作物生长如同一场精心编排的生命之舞,需要恰到好处的光照、温度与降水配合。极点位移后,光照时长紊乱,温度起伏不定,降水分布不均,就像舞台灯光乱闪、音乐节奏错乱,农作物要么发育不良,要么病虫害肆虐,粮食减产甚至绝收,进而引发全球性粮食危机,饥荒阴影笼罩大地。

与此同时,生态系统也被搅得不得安宁。许多动植物历经漫长进化,适应了特定的气候环境,就像习惯了固定 “作息时间” 的居民。极点位移后,气候大变,它们的栖息地或变得酷热干燥,或湿冷难熬,食物来源锐减,一场物种大迁徙被迫上演。可迁徙之路艰难险阻,许多物种可能因适应不了新环境,在途中就黯然灭绝,生物多样性面临重创,地球生态链摇摇欲坠。

除了气候与生态,极点位移对人类的导航系统也是一记 “重拳”。如今,飞机在万里高空穿梭,船舶在茫茫大海航行,精准的导航如同它们的 “眼睛”。地球极点位移,就像给这双 “眼睛” 蒙上了一层迷雾,卫星定位出现偏差,数据传输产生干扰。

想象一下,飞机在飞行途中,导航突然 “抽风”,偏离预定航线,一头扎进陌生空域,与其他飞机 “狭路相逢”,碰撞风险急剧飙升;船舶在大海上,本朝着港湾前行,却因导航错误,驶向暗礁密布区,船毁人亡的悲剧随时可能上演。在一些繁忙的国际航线和狭窄航道,船只密集如蚁,稍有导航偏差,就可能引发连环碰撞,燃油泄漏污染海洋,珍贵的海洋资源被 “毒杀”,沿海渔业、旅游业遭受灭顶之灾。这些因极点位移引发的导航事故,不仅威胁着出行者的生命安全,更让全球经济交流的血脉面临梗塞风险,国际贸易受阻,产业链断裂,经济衰退的阴霾挥之不去。

伟人梦想照进现实。时间回溯到 1919 年,孙中山先生在《建国方略之二 — 实业计划》中,用如椽巨笔勾勒出建设三峡大坝的宏伟蓝图。那时的中国,内忧外患,积贫积弱,但先生目光如炬,洞察到三峡水能蕴含的巨大潜力,期盼借这股力量为民族复兴注入强劲动力。尽管受限于当时的技术、资金等诸多困境,这一伟大构想只能暂时尘封,却如一颗希望的火种,在华夏大地悄然埋下。

岁月悠悠,到了 1932 年,国民政府开启了两个月的勘探之旅,首次为三峡大坝工程探路。勘测队风餐露宿,在崇山峻岭间丈量、记录,绘制出最初的地质图纸,为后续规划勾勒出模糊轮廓。此后数年,计划修订、合同签订紧锣密鼓推进,似黎明前的曙光,让人们看到大坝建成的希望。可惜,国民党政权的腐败与内战的硝烟,无情地将工程搁置,计划一度夭折,百姓依旧在洪水的阴影下苦苦挣扎。

新中国成立后,一切迎来转机。1949 年长江流域那场特大洪水,如猛兽肆虐,冲毁无数家园,百姓哭声震天。毛主席目睹此景,痛心疾首,坚定提出修建三峡大坝,“毕其功于一役”,要将洪水猛兽锁于大坝之内。此后,周恩来总理亲自挂帅,统筹各方力量,组织专家深入勘探、反复论证。从选址到设计,每一个环节都凝聚着无数人的心血,哪怕面对重重困难与质疑,建设三峡大坝的决心从未动摇,几代领导人的接力,只为让这一造福万民的工程从梦想照进现实。

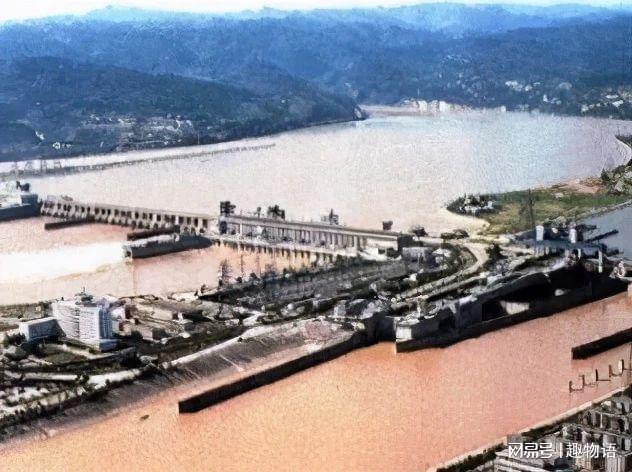

大坝长成之路。1994 年 12 月 14 日,这个注定载入史册的日子,三峡大坝工程正式破土动工。建设者们如出征的战士,奔赴这片荒芜却充满希望的土地。

施工难度超乎想象,就拿混凝土浇筑来说,那可是要在规定时间内完成 1600 多万立方米的浇筑量,相当于在短时间内用混凝土筑起一座小山。建设者们日夜坚守,创新采用塔带机连续浇筑工艺,攻克温控防裂等世界级难题,让大坝 “骨骼” 坚实强壮。

还有大江截流,堪称惊心动魄的战役。1997 年 11 月,河床最大水深 60 米,江水滔滔,如脱缰野马。建设者们精心制定 “预平抛垫底、上游单戗立堵,双向进占,下游尾随进占” 方案,大型机械昼夜轰鸣,石料如雨点般投入江中,终于驯服江水,实现大江截流,为后续工程奠定基石。

在这背后,是无数无名英雄的默默付出。工程师们为优化设计方案,反复测算,熬红双眼;工人们在高空、在深谷,挥汗如雨,不畏艰险。历经十余年艰苦鏖战,2006 年 5 月 20 日,三峡大坝全线竣工,如巨龙卧于长江之上,展现着中国力量与智慧的巍峨丰碑。

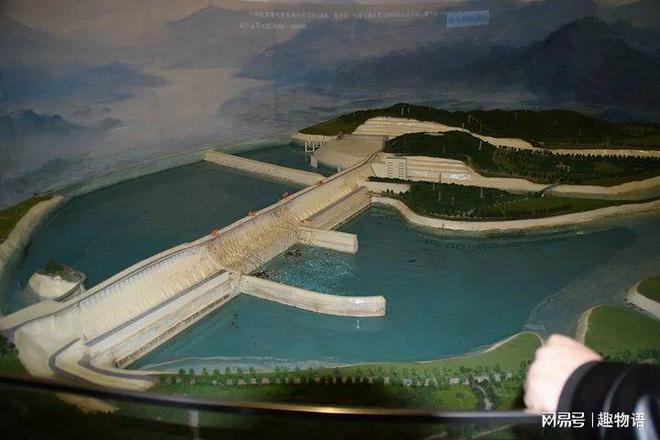

三峡大坝是长江中下游的 “定海神针”,防洪能力堪称一绝。大坝建成后,其防洪库容高达 221.5 亿立方米,犹如一个超级 “蓄洪池”。当洪水来袭,它能将滔滔江水收入囊中,有效调控洪水下泄流量,为下游地区撑起一把坚实的 “保护伞”。

数据最有说服力,自三峡工程投入运行以来,已成功拦蓄洪水数十次。像 1998 年那场惊心动魄的长江特大洪水,受灾人口超 1 亿,经济损失高达 1500 多亿元,给沿岸百姓带来沉重灾难。如今,有了三峡大坝,荆江河段防洪标准从不足十年一遇跃升至百年一遇,即便是面对千年一遇的特大洪水,通过科学调度与荆江蓄滞洪区协同作战,也能护得一方安宁,让 1500 多万人口、150 多万公顷耕地远离洪水肆虐,其防洪效益无可替代。

三峡电站是当之无愧的 “电力巨擘”,总装机容量达 2250 万千瓦,年发电量惊人,截至目前累计发电量已超 1.7 万亿千瓦时,这是怎样一个概念?相当于节约标准煤 5.5 亿吨,减少二氧化碳排放 14.9 亿吨,为全球节能减排立下汗马功劳。

它所发出的清洁电能,沿着电网脉络,源源不断输往华中、华东、广东等地区,供电范围覆盖国土面积 182 万平方公里,惠及 6.7 亿人口,照亮了大半个中国。在用电高峰,它全力运转,为工厂轰鸣、为空调制冷、为千家万户的温馨生活提供坚实保障,是中国经济腾飞、民生改善的强劲 “电引擎”。

曾经的长江航道,尤其是川江段,水流湍急、暗礁丛生、险滩密布,是航运的 “鬼门关”,船舶通行艰难,运输效率低下。三峡大坝建成后,化天堑为通途,通过抬高水位、调节水流,让上游 660 公里航道变身深水航道,万吨级船队可从武汉直抵重庆,年单向通过能力从 1000 万吨飙升至 5000 万吨。

三峡船闸更是世界航运奇迹,其双线五级船闸,犹如水上 “电梯”,每次过闸如同一场精准的 “水上芭蕾”,船只有序进出,最大提升高度达 113 米。截至目前,累计过闸货运量超 21 亿吨,年均经济效益达 344 亿元,不仅让长江成为货畅其流的 “黄金水道”,更带动沿江经济带蓬勃发展,重庆、武汉等城市因航运繁荣,成为内陆开放新高地。

不可否认,三峡大坝建设引发诸多争议,尤其是对生态与地质的影响备受关注。但事实真如传言那般不堪吗?

先说生态,大坝蓄水确使部分陆生植物栖息地被淹,一些鱼类洄游受阻。可另一方面,三峡工程设立了长江珍稀鱼类保育中心,人工繁育中华鲟、长江 “四大家鱼” 取得突破性进展,人造洪峰技术为鱼类繁殖创造适宜水文条件;还设立长江珍稀植物研究所,迁地保护 1000 余种、2.4 万余株濒危珍稀特有植物,受工程影响的 560 种植物得到有效呵护,库区生物多样性得以维持。

从局地气候看,蓄水初期,有人担忧库区周边气候剧变,可长期监测表明,其影响范围多在 20 公里以内,对温度、湿度、降水改变微乎其微,并未引发区域性气候灾难。

再论地质,建设期间,有人担心水库诱发强震、引发大规模山体滑坡。实际上,三峡地区本属弱震构造环境,坝址经过多年精细勘测,无深大断裂等地质隐患,发生强水库诱发地震可能性极低。对于库岸边坡问题,工程前期便开展地质灾害排查,采取锚固、护坡、排水等一系列防治措施,虽蓄水后局部有小规模塌岸、滑坡,但均在可控范围,未对大坝安全、居民生活造成颠覆性影响。

综上,三峡大坝作为一项改变中国乃至世界能源、水利格局的超级工程,其利远大于弊。虽有小 “瑕疵”,但在科技进步与持续监测治理下,正不断优化完善,向着人与自然和谐共生的方向稳步迈进。

现在,让我们揭开真相的面纱。地球自转轴的变动,绝非单一因素或某个工程就能轻易左右,它是多种复杂因素交织作用的结果。

在漫长的地质历史长河中,冰川消融堪称 “幕后推手”。地球上曾经广袤无垠的冰川,随着气候变暖缓缓融化,大量冰水从两极向赤道奔涌,就像给地球这架 “天平” 来了一次 “乾坤大挪移”,改变了地球的质量分布,使得自转轴悄然偏移。

火山喷发更是一场惊心动魄的 “地球律动”。当火山怒吼,海量岩浆喷涌而出,地球内部物质分布瞬间失衡,如同在高速旋转的陀螺一侧重重一击,让地球自转轴也跟着剧烈 “颤抖”。像远古时期的超级火山爆发,释放的能量足以重塑地貌,对地球自转的影响更是深远持久。

相比之下,三峡大坝虽蓄水规模宏大,但其蓄水质量相较于地球约 5.965×10²⁴千克的总质量,不过是沧海一粟。若将地球比作一个直径 1 米的巨型篮球,那三峡大坝蓄水的质量,仅仅相当于在球面上轻轻粘上的一粒芝麻,实在难以撼动地球这颗 “庞然大物” 的自转 “根基”。

NASA 此次宣称三峡大坝导致地球自转轴位移,实在有些夸大其词。一方面,其研究模型或许未能精准剔除其他诸多干扰因素,误将地球自然的 “抖动” 都算在了三峡大坝头上;另一方面,在复杂的国际舆论场中,不排除有别样的政治意图或舆论引导倾向掺杂其中,让这一原本单纯的科学问题变得迷雾重重。

这场由 NASA 爆料引发的热议,就像一场思想的风暴,让我们不得不停下匆忙的脚步,重新审视人类工程与地球家园的微妙关系。

三峡大坝这样的超级工程,无疑是人类智慧与勇气的丰碑。它凝聚着几代人的心血,为中国乃至世界带来了防洪、发电、航运等诸多福祉,是推动人类社会进步的强大引擎。然而,地球,这颗承载万物的蓝色星球,有着自己古老而精密的运行规律,宛如一座神圣的 “宇宙大教堂”,任何微小的改动都可能引发意想不到的 “回响”。

回首往昔,那些大型工程在带来便利与发展的同时,也曾给地球留下 “伤痕”。一些早期的矿山开采,粗暴地撕裂大地,废渣随意堆积,污染土壤、水源,周边生态系统千疮百孔;部分城市扩张,大量湿地、森林被填埋、砍伐,生物失去栖息地,气候调节功能受损,暴雨内涝、高温干旱等极端天气频发。这些教训,如声声警钟,告诫我们:在追逐发展的道路上,绝不能忽视地球的 “感受”。

如今,科技的飞速发展为我们点亮了前行的灯塔。在工程规划前期,借助先进的环境影响评估技术,如同给地球做 “全身 CT”,精准识别潜在风险;施工过程中,采用智能监测系统,实时监控生态、地质变化,一旦出现异常,迅速预警、调整;工程运营后,持续利用卫星遥感、大数据分析,全方位跟踪长期影响,动态优化管理策略。

同时,生态修复技术蓬勃兴起,为受伤的地球 “疗伤”。比如,在一些因工程受损的河岸,科研人员运用新型生态护坡技术,播撒特殊草种、安置生态砖,让植被根系牢牢抓住土壤,重建稳固河岸生态;在水域生态修复领域,人工鱼礁投放、增殖放流等手段齐上阵,为鱼类营造温馨家园,恢复水生生物多样性。

朋友们,地球是我们共同的家园,是万物生灵的摇篮。每一项工程决策,都承载着对未来的责任;每一次科技运用,都蕴含着守护家园的希望。让我们以敬畏之心、智慧之光,在发展的征途上,呵护地球的每一寸土地、每一片蓝天、每一抹绿色,向着人与自然和谐共生的美好明天,扬帆远航!

三峡大坝,这座承载着无数荣耀与争议的超级工程,宛如一把双刃剑,在为人类开辟发展通途的同时,也引发了我们对地球家园深深的思索。它是人类利用自然之力的伟大壮举,防洪、发电、航运,诸多效益泽被后世;却也在生态、地质等领域,敲响了一记记警钟,告诫我们自然规律不容轻视。

而所谓 “三峡大坝导致地球自转轴位移” 一说,更像是一场科学与舆论交织的迷雾。在抽丝剥茧之后,真相浮出水面:地球自转的精密舞步,不会被单一工程轻易打乱,那是冰川、火山等全球巨力长期作用的结果。

站在这颗蓝色星球之上,我们应心怀敬畏。每一项工程决策,都当是对地球生态的庄严承诺;每一次科技探索,都应为守护家园找寻光明前路。让三峡大坝成为人与自然和谐共生的典范,让未来的每一步建设,都化为对地球的温柔呵护,而非沉重负担。愿我们携手共进,守护这颗宇宙中最璀璨的明珠,让山川永翠,让江河长流,让地球家园的未来,充满生机与希望。